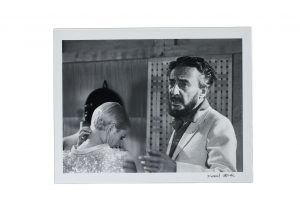

Romain Gary et Seberg sur le tournage des Oiseaux vont mourir au Pérou

Romain Gary et Seberg sur le tournage des Oiseaux vont mourir au Pérou

S.l.n.d. [Paris, studio, Boulogne, 1967].

1 tirage d’art (580 x 420 mm), pour la galerie Grace Radziwill.

Tirage argentique original, numéroté et signé par le photographe (épreuve n° 1).

Photographie de plateau, réalisée en 1967 lors du tournage du premier film réalisé par Romain Gary, Les Oiseaux vont mourir au Pérou.

Au printemps 1967, Romain Gary fomente un nouveau projet : celui de devenir lui-même réalisateur « alors qu’il a toujours été déçu en voyant ses propres films portés à l’écran (…) Adapter une de ses œuvres, devenir réalisateur, faire tourner Jean… trois désirs entremêlés qu’il va mettre en pratique » (Kerwin Spire, in Monsieur Romain Gary, écrivain-réalisateur, p. 142 et sq.). Il choisit l’une de ses nouvelles, Birds in Peru, pour servir de base au scénario du film qu’il projette : du cousu main pour Jean Seberg, dans le rôle d’une jeune femme nymphomane, mais frigide.

Le tournage aura lieu en trois lieux : les studios de Boulogne, quai du Point-du-Jour, début octobre 1967, puis dans la petite ville de Huelva, en Espagne, à partir de la mi-octobre, pour un mois ; enfin, un dernier arrêt à Madrid, pour les scènes de nuit sur la plage – 50 m2 reconstitués en studio – et c’est « dans la boîte », direction les studios Eclair à Orly et le montage final.

Le 3 avril 1968, la commission de contrôle des œuvres cinématographiques s’est réunie à huis clos, après une projection privée. Au terme du délibéré, l’interdiction totale, pure et simple, du film, est signifiée à Romain Gary. Motif : « atteinte aux bonnes moeurs et trouble à l’ordre public…attendu que le film traite de frigidité féminine en termes tragiques allant jusqu’au suicide… attendu que six névroses féminines sur dix sont causées par la frigidité… Les Oiseaux se cachent vont mourir au Pérou risque de pousser au suicide des femmes atteintes de frigidité… ». Stupéfaction. Romain Gary, qui a rencontré en privé de Gaulle en décembre, en réfère en hauts lieux. Le lendemain, une projection est organisée au ministère de l’information, alors sous la tutelle de Georges Gorse. « Au bout de ces 95 mn, le ministre reste silencieux. A ses côtés, son directeur de cabinet mâchonne frénétiquement la branche de ses lunettes sans cacher combien elles lui ont été pénibles. Stoïque, le ministre se tourne vers Romain Gary en affichant une moue dubitative. Gary défend sa cause. Et le ministre s’y range : « je m’assois sur leur avis. Je vais vous donner le visa d’exploitation. Mais vous me couperez les scènes les plus osées, et le film reste interdit aux mineurs de moins de dix-huit ans ». Marché conclu. Poignée de mains franche entre les deux hommes. Sortie de salle : le 19 juin 1968 ».

Le photographe de plateau est Daniel Cande (de son vrai nom Daniel Unbekandt), qui se spécialise à partir de 1965 dans la photographie de théâtre, de danse et d’opéra, avec quelques incursions au cinéma. L’ensemble des photographies de spectacle prises par Daniel Cande entre 1965 et le début des années 2000 est maintenant conservé par le département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France.

Il réalisa, pour le compte d’Universal Pictures, plusieurs photographies sur le tournage de Gary et des principaux interprètes Jean Seberg, Pierre Brasseur, Maurice Ronet, Jean-Pierre Kalfon, Danielle Darrieux…

29404