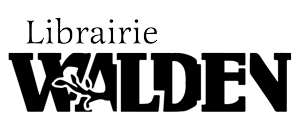

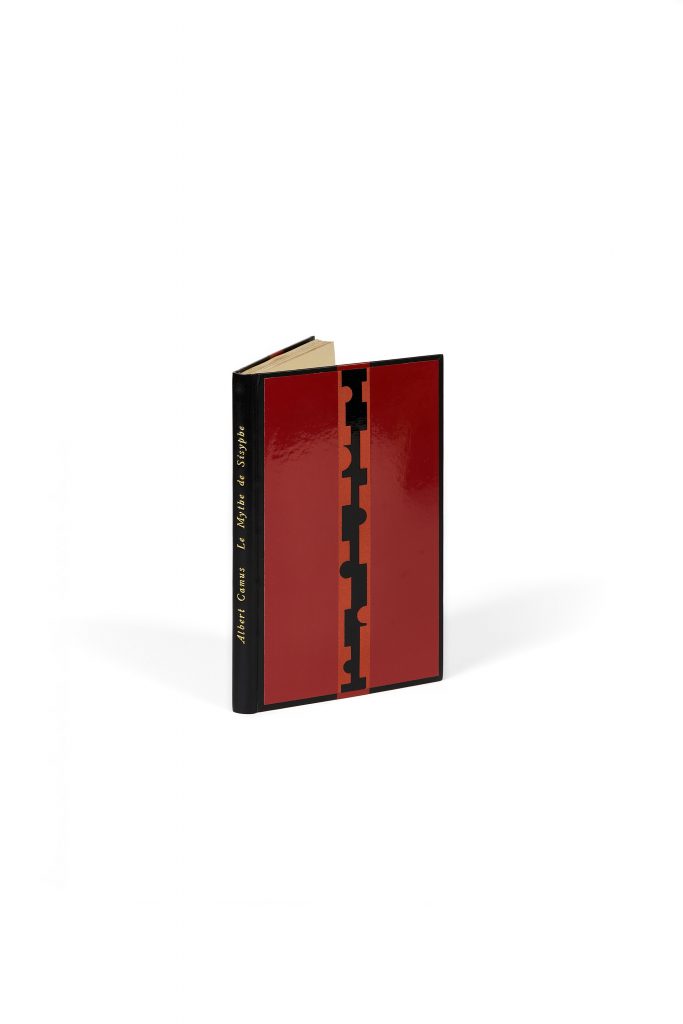

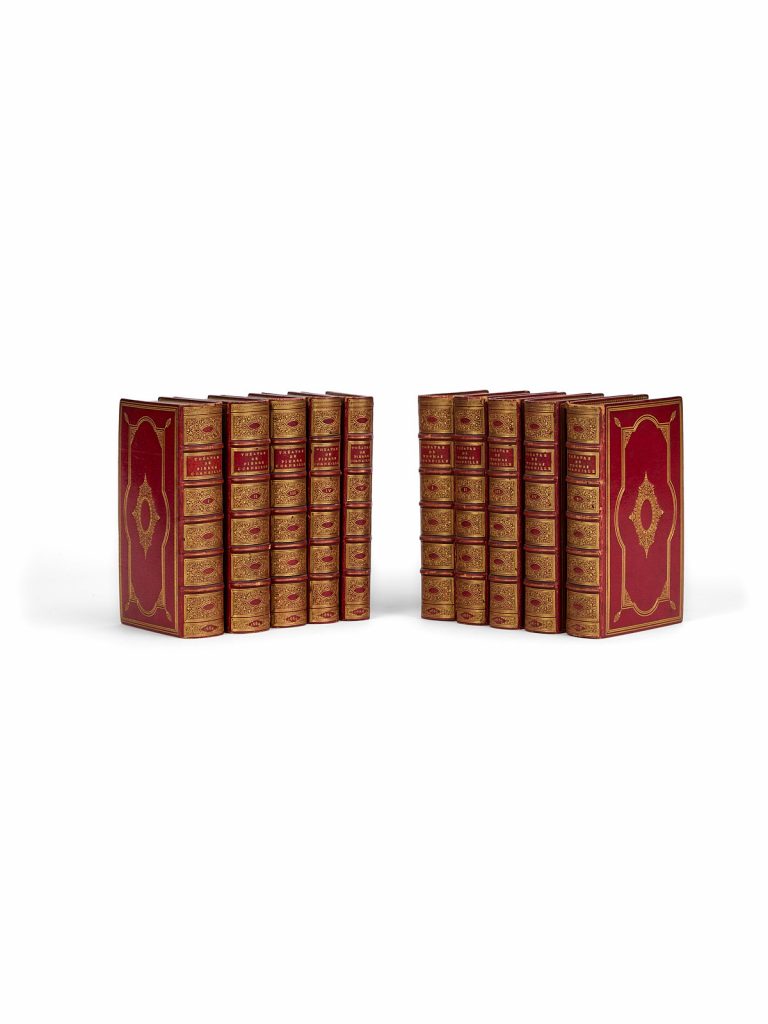

Un des 15 premiers exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre (n° 9).

« L’intelligence moderne souffre de nihilisme. Pour guérir, on lui propose d’oublier son mal et de revenir en arrière. Ce sont les ‘retours’, au Moyen Âge, à la vie dite ‘naturelle’, à la religion, à l’arsenal des vieilles solutions. Mais, pour accorder à ces baumes une vertu d’efficacité il faudrait nier l’apport de plusieurs siècles, simuler l’ignorance de ce que précisément nous savons, feindre de n’avoir rien appris, effacer ce qui est ineffaçable. Cela est impossible. Cet essai tient compte au contraire des lumières que nous avons acquises dans notre exil. Il propose à l’esprit de vivre avec ses négations et d’en faire les principes d’un progrès. Vis-à-vis de l’intelligence moderne, il fait acte de fidélité et de confiance. Dans ce sens, on ne peut le considérer que comme une mise au point, la définition préalable d’un ‘bon nihilisme’ et pour tout dire une préface. » Ainsi Albert Camus formule-t-il, dans une lettre à Gaston Gallimard du 22 septembre 1942, son projet de prière d’insérer au Mythe de Sisyphe.

Le Mythe de Sisyphe sort en le 16 octobre 1942. Camus, ce jour là, est toujours en Haute-Loire, au Panelier. Il vient, la veille, d’envoyer à Gaston Gallimard les manuscrits du Malentendu et de Caligula. Le deuxième volet du cycle de l’absurde paraît quatre mois après L’Étranger et est imprimé à 2 750 exemplaires, plus 15 exemplaires en grand papier.

Plus que tout autre titre de Camus – certains étant pourtant à encore plus petit nombre (13) en grand papier -, Le Mythe de Sisyphe est probablement le plus rare de tous les titres de Camus en grand papier. Nous n’en connaissons pour notre part que 5 exemplaires.

L’un de ceux-là sera offert à un jeune magasinier de la librairie Gallimard, qui lui écrira quinze ans plus tard : « Je suis venu à la NRF me faire dédicacer un Mythe de Sisyphe. J’avais 16 ans. Je crois que la rencontre du Mythe a été pour moi, comme pour beaucoup d’autres, très importante. Mais j’ai mis longtemps à vraiment comprendre ce que vous aviez mis ‘à JJP, pour qu’il aille + loin’. J’y ai été, mais beaucoup + tard. Il est vrai qu’entre temps j’avais vendu le livre. C’était un pur-fil. » Le jeune magasinier en question s’appelle Jean-Jacques Pauvert.

Dès février 1942, Raymond Queneau avait fait part à Albert Camus des « quelques difficultés locales » que rencontrent quelques pages du Mythe de Sisyphe. Le chapitre sur Kafka, de confession juive, risque en effet d’être censuré par les forces d’occupation allemandes. Ce sera donc Dostoievski et le suicide qui sera publié. Marc Barbezat fera néanmoins paraître le texte sur Kafka en 1943 dans la revue L’Arbalète ; le texte sera réintégré, en appendice, dès la première réédition d’après-guerre, en février 1945.

Camus avait informé Malraux de cette décision en mars : « Mon cher Malraux. Merci de votre lettre. J’ai hâte de lire votre livre sur Lawrence et la ‘Lutte avec l’ange’ dont on m’annonce l’édition […] Après beaucoup de péripéties, Gallimard fabrique l’Étranger (une version un peu différente de celle que vous connaissez et qui vous doit beaucoup) et imprime Sisyphe. J’ai accepté de remplacer le chapitre sur K. [Kafka] par des pages sur le thème du suicide chez Dostoievski. Cela m’était égal : l’un et l’autre servent à la démonstration. Je vais cependant essayer de publier les notes sur K. dans une revue. «

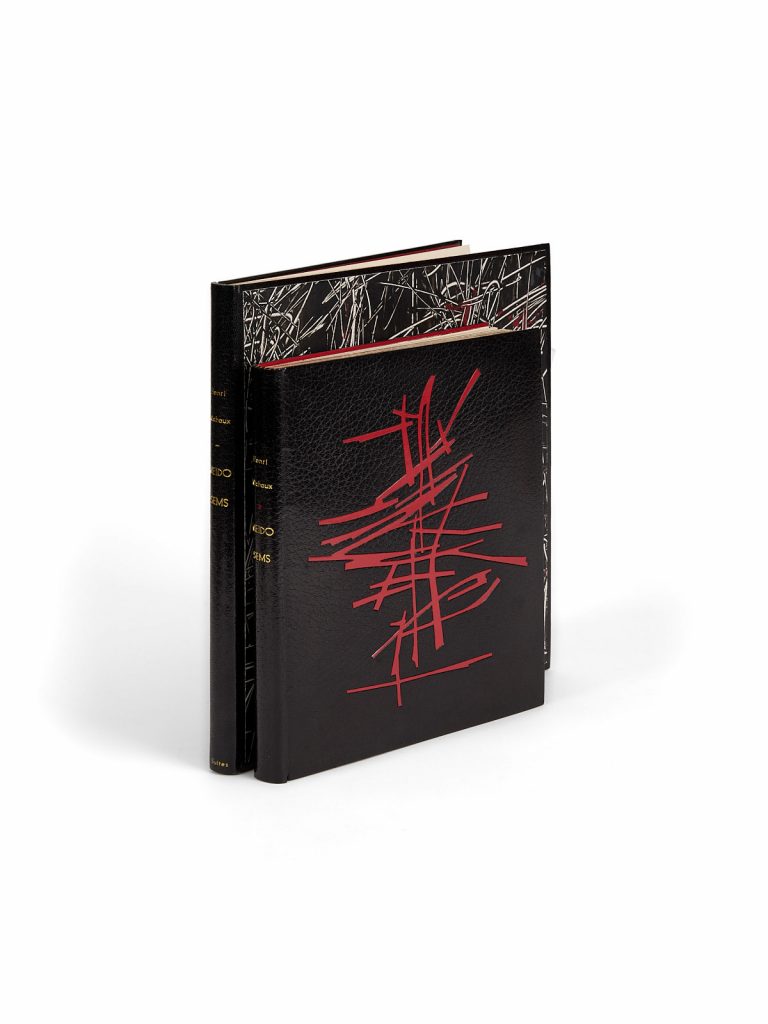

Précieux exemplaire, l’un de deux seuls connus reliés par Pierre-Lucien Martin.