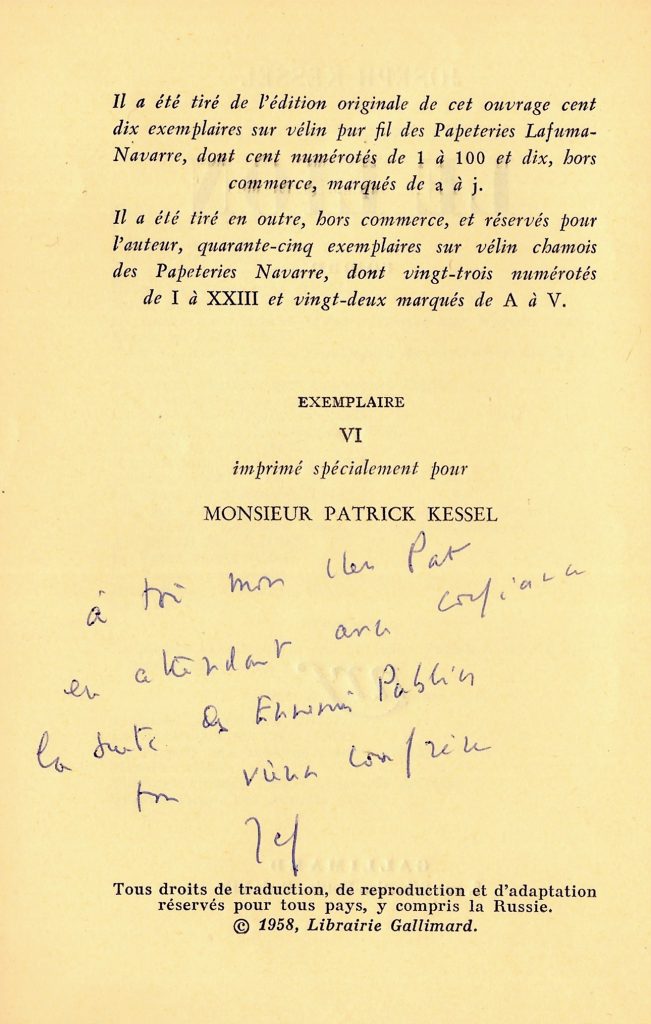

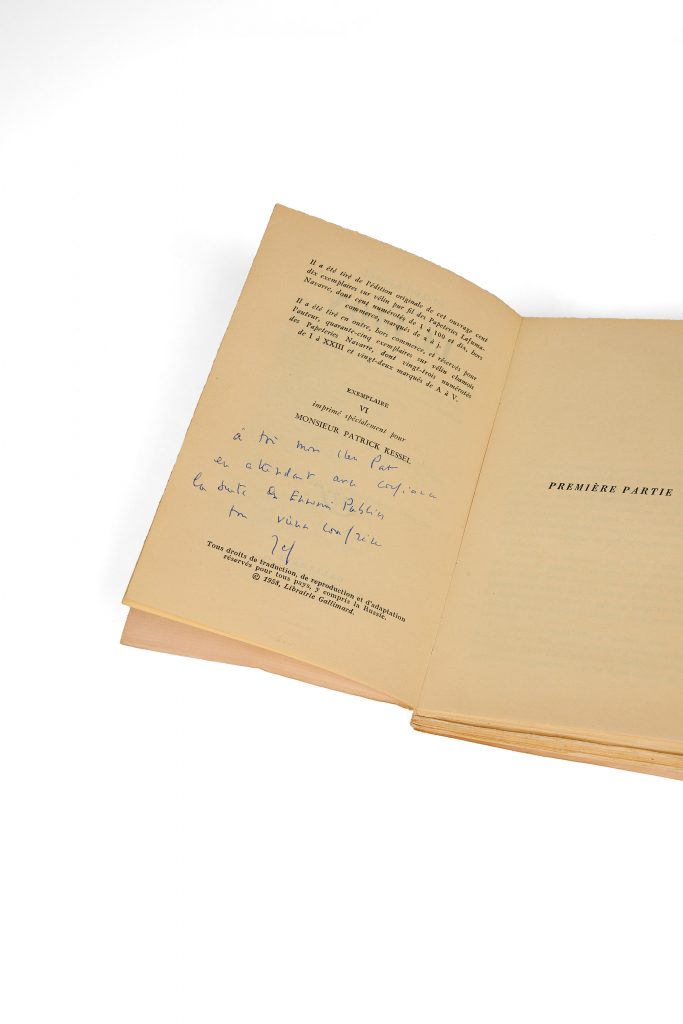

Un des 45 premiers exemplaires sur vélin chamois, tous hors commerce et réservés pour l'auteur.

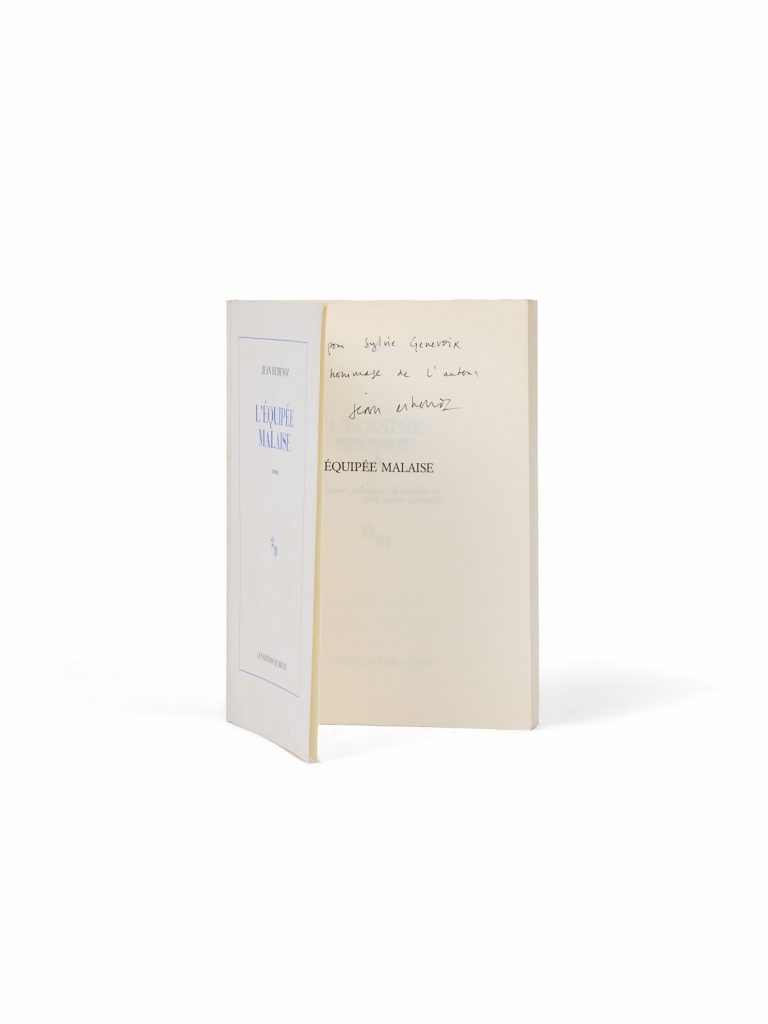

C’est l’un des 22 exemplaires nominatifs : celui-ci est réservé à « Monsieur Patrick KESSEL », avec envoi signé : « à toi mon cher Pat, en attendant avec confiance la suite des Ennemis publics. Ton vieux confrère, Jef ».

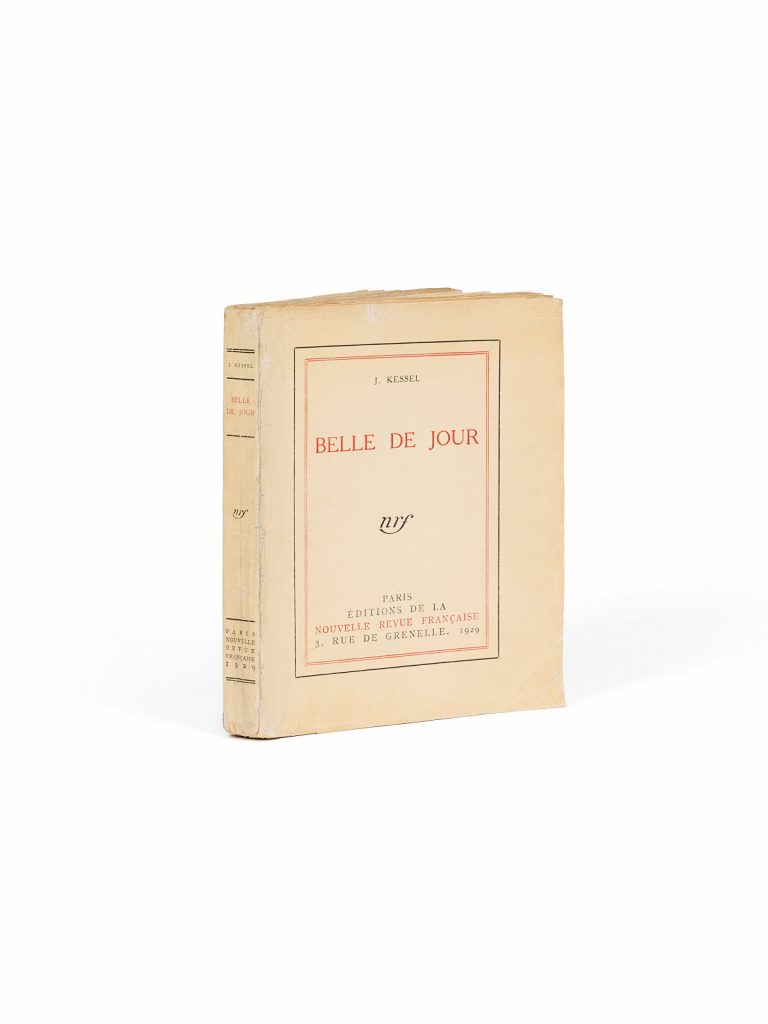

Depuis Le Tour du malheur (publié en 1950), Kessel n’a pas publié un seul roman, au point que le public d’après-guerre ne retient de lui que les articles du célèbre reporter lus dans France-Soir. En cherchant la matière d’un nouveau récit dans l’expérience de ces voyages, il entreprend alors l’écriture de ce qui deviendra l’un de ses succès les plus populaires : Le Lion.

La découverte du Kenya qu’il visite en 1953 en compagnie de sa femme Michelle, sera le point d’ancrage de ce récit dont il avait rencontré les vrais protagonistes dans la réserve d’Amboseli, au nord du Kilimandjaro : une lionne du nom de Iola et une petite fille prénommée Fiona. De cette expérience il n’avait tiré aucun texte, ni dans La Piste fauve paru trois ans plus tôt, ni même un article dans la presse. Il commença son récit rue Quentin-Bauchart, arguant qu’il devait un roman à son éditeur ; un mois plus tard, pourtant avare de confidence, il dit au journaliste Michel Droit : « Je pars après-demain pour Mary-sur-Marne car je dois terminer dans le calme un livre que j’ai promis à mon éditeur avec qui je suis en compte. Il me tanne pour l’avoir au plus tôt. C’est l’histoire d’une petite fille et d’un lion que j’ai vaguement glanée au Kenya. Un truc gentil, amusant, sans réel intérêt. Il n’aura aucun succès mais je me serai acquitté de ma dette envers Gallimard. » Le 5 février 1958, il signe avec lui un contrat pour ce qui s’appelle encore Le Signe du lion.

À la remise du manuscrit, Gaston Gallimard sut d’emblée qu’il tenait un succès. La sortie en librairie (avril) précéda de quelques jours les événements d’Alger et il reçut quelques jours après la parution une lettre signée par celui qu’il admirait par-dessus tout : « Le Lion est magnifique. C’est peut-être le plus beau de vos livres. Cela marche, court, s’élève, éclate et retentit. Votre talent est très grand et vous en distribuez les fruits largement, tout de go, sans artifice de la pensée ou du style. Merci. […] Bien amicalement vôtre. C. de Gaulle ». (Lettre du 5 mai 1958).

Gallimard avait prévu un succès : ce fut un triomphe avec 100 000 exemplaires vendus dans les premiers mois, atteignant les records du Grand Meaulnes, de La Condition Humaine, de L’Étranger, de La Peste, du Petit Prince et de Bonjour Tristesse, avec près de deux millions d’exemplaires vendus.

Très bel exemplaire d’une belle provenance : Patrick Kessel, « son vieux confère », fut pendant plusieurs années journaliste à France-Soir, à l’Express, à Libération (d’Emmanuel d’Astier), et enfin à France Observateur.

Neveu de Joseph Kessel – il est le fils de Georges Kessel, frère cadet de Joseph -, il fut aussi écrivain : après la publication de la première biographie consacrée à Antoine de Saint-Exupéry, en 1954 (La Vie de Saint-Exupéry, aux éditions Galimard), son premier roman parut chez Julliard l’année suivante (Le Bénéfice du doute). Le second, Les Ennemis publics (Julliard, 1957), auquel Kessel fait référence en réclamant la suite dans sa dédicace, restitue son itinéraire dans le milieu du journalisme et provoque de nombreux commentaires politiques, jusqu’en URSS où il fut traduit. Tout en manifestant des sympathies pour le Parti (il participe en 1956 à la défense du siège du journal L’Humanité attaqué après l’insurrection hongroise), il n’en fut jamais membre : la politique du PCF en France et surtout les positions jugées timorées de celui-ci sur la question coloniale lui firent prendre rapidement ses distances.

À partir du début des années 1990, il relance le Bulletin international et crée un collectif dont l’objectif est de continuer à promouvoir un Centre d’étude sur les mouvements ouvriers et paysans, à l’aide d’une importante bibliothèque et d’un fond documentaire très varié qu’il avait réuni tout au long de son existence. Le fonds, dont la Fondation Gabriel Péri est désormais propriétaire, est déposé et consultable à Chauvigny, tandis que ses archives personnelles sont déposées aux archives départementales de Seine-Saint-Denis.

Il fut celui à qui Kessel légua l’exercice du droit moral sur la réédition de ses livres, à égalité avec Maurice Druon. Rappelons que Kessel, par testament, avait demandé que ses droits d’auteurs soient intégralement reversés à la Croix-Rouge irlandaise. Yves Courrière (pseudonyme littéraire de Gérard Bon) fut l’interlocuteur privilégié dans ses dernières années de Kessel qui le désigna médiateur littéraire dans son testament en cas de désaccord entre Patrick Kessel et Maurice Druon, les deux neveux, héritiers de ses droits moraux. Souvent en désaccord, les deux hommes se détestaient cordialement, mais, lorsque le prix Joseph-Kessel fut créé par Michèle Kahn et Yves Courrière en 1997, ils donnèrent tous deux leur approbation.