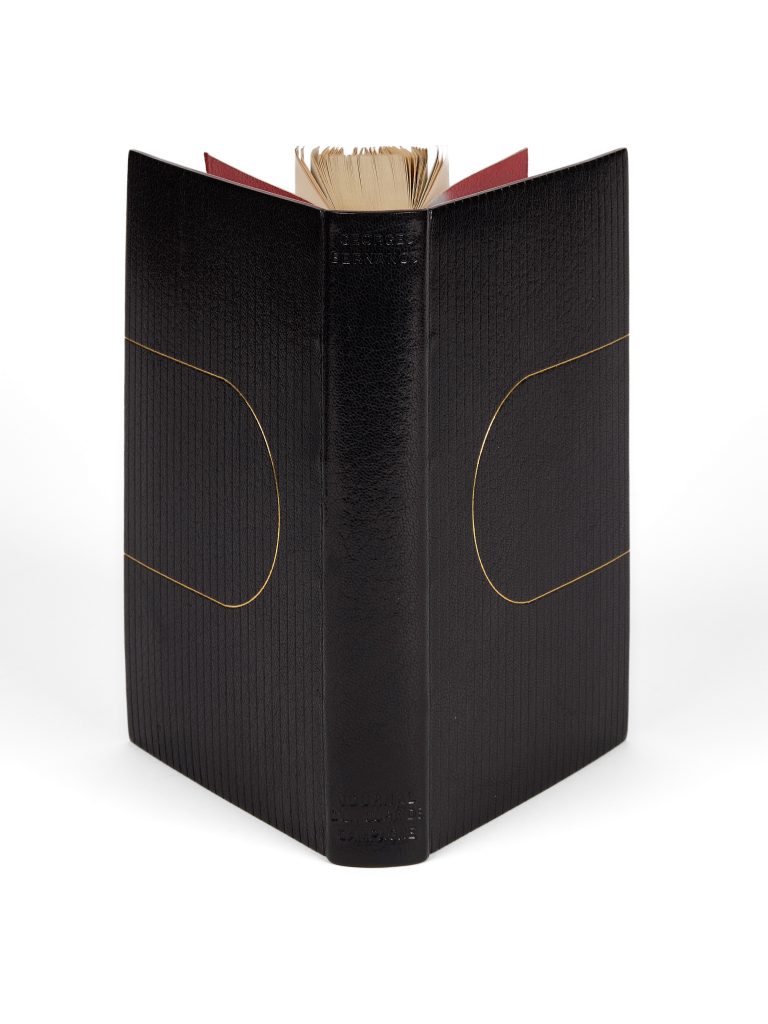

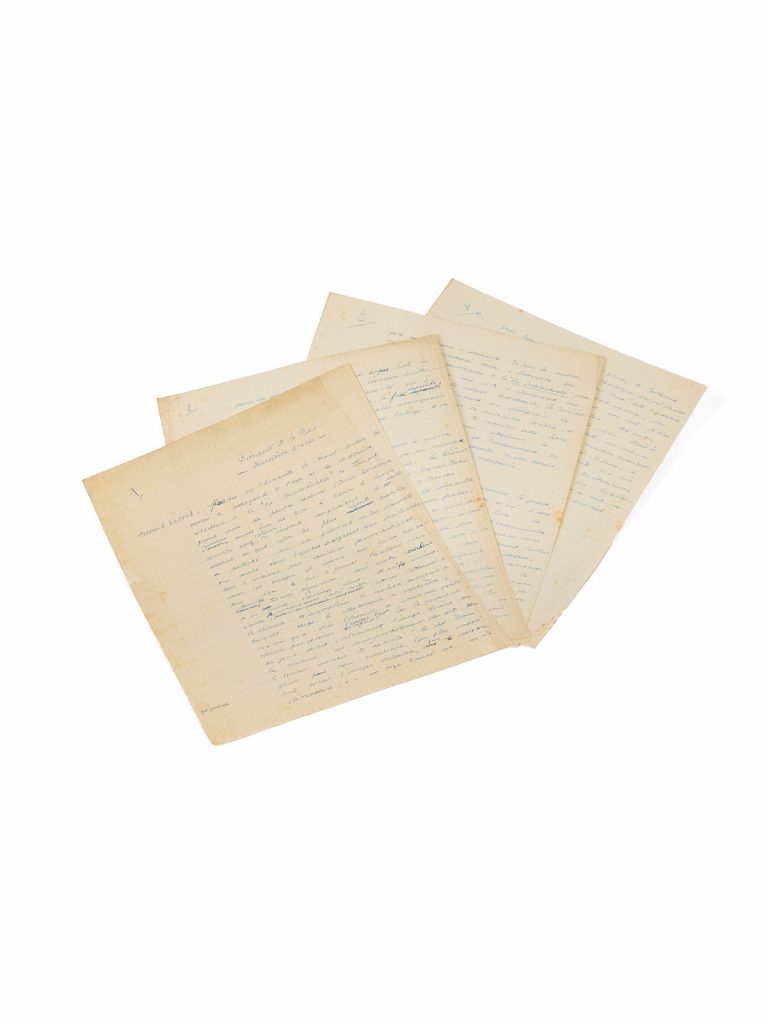

Un des 10 premiers exemplaires sur japon (n° 2), enrichi du manuscrit autographe signé (4 pages et demi) du l'article "La grande aventure manquée" monté en tête avec la coupure de journal du Figaro où il fut publié (20 novembre 1931).

Considéré comme l’oeuvre la plus populaire et la plus émouvante de Bernanos, Le Journal d’un curé de campagne figure parmi les derniers textes de fiction qu’il s’autorisa à écrire. C’est, avec Sous le soleil de Satan, son plus grand roman.

Précieux exemplaire, enrichi du manuscrit autographe de La grande aventure manquée, consacré à la jeunesse de l’Entre-deux-guerres.

([c. novembre 1931] ; 4pp. ½ au recto de f. in-4° pliés en deux et montés sur onglet, signé, avec corrections autographes) ; suivi de la coupure du journal « Le Figaro » où fut publié le texte, le vendredi 20 novembre 1931.

Le 11 novembre 1931, « Le Figaro », alors dirigé par le parfumeur François Coty, fait paraître un encart pour annoncer l’arrivée dans les colonnes du journal d’un nouveau collaborateur qui y signera « une série d’études sur la société moderne » : Georges Bernanos. Alors âgé de 44 ans, il est alors un écrivain célèbre depuis son roman Sous le soleil de Satan. Mais le romancier sensible est aussi un pamphlétaire impitoyable. Dans La Grande peur des bien-pensants (1931), ce catholique passionné, admirateur de Drumont et de Maurras (mais aussi de la Commune), qui milita très jeune dans les rangs de l’Action française, s’en prend violemment à la bourgeoisie et aux hommes politiques de son époque. Dans ces chroniques à venir du Figaro, c’est avec une plume à la fois vive et amère qu’il va ausculter la psyché de ses contemporains. Le 13 novembre, il écrit un premier article intitulé Solitude de l’homme moderne, suivi d’un second, le 20 novembre : La grande aventure manquée.

Après avoir longuement polémiqué avec Maurras dans les colonnes du quotidien (ce qui causera sa rupture définitive avec ce dernier, mais aussi avec l’Action Française), Bernanos y signe un dernier coup d’éclat, un an plus tard, le 13 décembre 1932 : une critique dithyrambique du Voyage au bout de la nuit de Céline, qui vient de manquer le prix Goncourt.

Malraux donnera pour la réédition du Journal du curé de campagne, en 1974, une préface où il louera l’opération créatrice de Bernanos « imposant au lecteur un lien passionnel avec une expérience qu’il ignore. Bernanos ne saurait imiter pour son lecteur une vie intérieure que ce lecteur ne connaît pas ; des hommes, les prêtres, qui lui échappent entre tous. Il ne le convaincra pas en l’obligeant à reconnaître ce qu’il lui révèle, mais en l’entraînant dans son propre univers, comme font les maîtres du fantastique. Il n’entend pas être ressemblant, mais contagieux : comme l’étaient Balzac et Stendhal lorsqu’ils exaltaient l’ambition, Dostoïevski lorsqu’il transfigurait Stavroguine […] Ce qu’apporte Bernanos est de l’ordre de la symphonie : louange furieuse de Dieu, exorcisation furieuse d’un Mal intarissable ». Comme aucun règlement, aucun ordre de ses supérieurs ne saura faire plier le frêle curé lorsqu’il sert la vérité, rien ni personne non plus ne déviera Bernanos de sa « vocation ». L’un et l’autre ne suivirent qu’une règle : celle des « fidélités sans conformisme, c’est-à-dire des fidélités vivantes ».

Grand prix du roman de l’Académie française, Le Journal d’un curé de campagne a été adapté au cinéma par Robert Bresson en 1951.

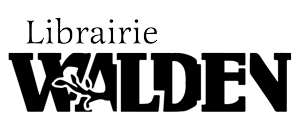

Sans doute l’un des plus beaux exemplaires de ce texte, dans un parfaite reliure doublée de Semet et Plumelle, qui ont fait intervenir Alfred Latour pour le décor : ce fils d’un compositeur typographe à l’Imprimerie nationale fut un des grands décorateurs de reliure du siècle dernier. Formé un court semestre à l’École nationale supérieure des Beaux-arts puis surtout à l’École des Arts Décoratifs, il vit de la vente de ses toiles et dessins à partir de 1913 puis se rapproche après-guerre des professionnels du « beau livre » et signe les illustrations de plusieurs ouvrages, principalement avec la gravure sur bois. Il rejoint en 1935-1936 l’Union des Artistes Modernes : ce mouvement d’architectes et de décorateurs, fondé en 1929 par Robert Mallet-Stevens en réaction contre l’académisme ambiant, permettra de donner à ses créations un vent nouveau de modernité : dans ses affiches, ses encarts publicitaires, ses reliures, Latour introduit la géométrie, la couleur et y amène son goût de la rigueur et du dépouillement.

Au pavillon de l’UAM à l’Exposition internationale « Arts et Techniques dans la Vie moderne » de 1937 à Paris, Latour est le seul artiste présent dans les trois sections : Livres d’art et Illustrations, Arts graphiques et Publicité.

Ses décors de reliures sont principalement à destination de l’atelier de Semet et Plumelle, peu à l’aise dans l’exercice des décors, généralement confiés à des tiers. Les signatures de Latour sont d’une grande rareté et on n’en connaît qu’une vingtaine d’exemplaires.